損益分岐点とは 限界利益率との関係もコンパクトに説明します

目次

1.損益分岐点の概要

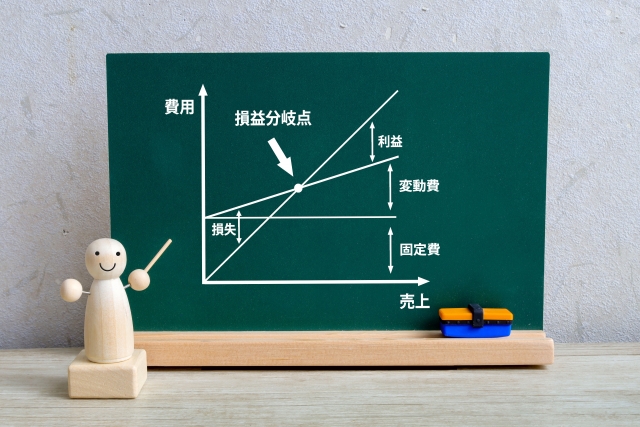

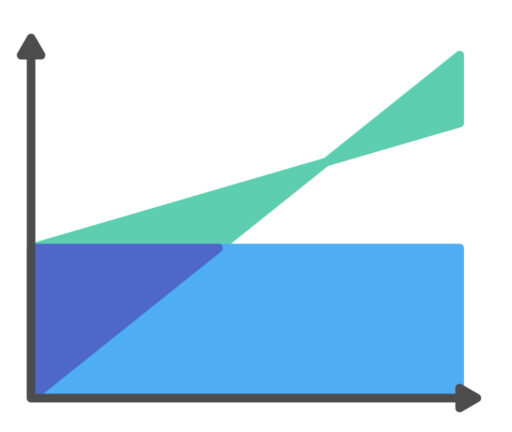

損益分岐点とは、企業において、売上高と費用が等しくなり、損益がゼロとなるときの売上高のことを指します。言い換えれば、売上高から費用を引き、ちょうどゼロになる売上金額が損益分岐点になります。

まず、利益は次の算式により計算されます。

利益 = 売上高 - 費用

損益分岐点は、この利益がゼロと計算される点、つまり「売上 = 費用」となって損益がトントンになる売上金額を知るために計算されます。

言い換えれば、「売上高 - 費用=ゼロ」となるような売上高が損益分岐点なのです。

売上が損益分岐点と同額になった場合、その企業は「損失も利益も出ていない状態」となります。つまり、利益を生み出せていないが費用の支払いをすることができ、会社を維持・管理できるギリギリのラインといえます。

売上高が損益分岐点を上回れば利益がプラスとなり、逆に損益分岐点を下回れば損失となります。

2.固定費と変動費

損益分岐点を計算する際、費用を「固定費」と「変動費」の二つに分類する必要があります。

利益 = 売上高-( 固定費 + 変動費 )

(1)固定費

固定費とは、売上の増減に関係なく一定の金額が発生する費用のことです。例えば、家賃や人件費、各種保険料、固定資産税、借入金の利子などが固定費に該当します。売上がゼロでも必ずかかる経費と考えると理解しやすいです。固定費は、売上がゼロであっても一定額を支払わなければいけないため、固定費が高いと赤字になりやすいといえます。

固定費の特徴は、生産量や売上高に関係なく一定額が発生するということです。ただし、長期的に見ると、増減する可能性があります(例:家賃の値上げなど)。

(2)変動費

変動費とは、生産量や売上に応じて金額が増減する費用です。商品仕入れ、材料費、加工費、外注費、支払運賃、販売手数料などがこれに該当します。売上が上がれば、比例的に増える性質を持つ費用です。逆に生産を減らせば減少します。

固定費と変動費を使うと、上記の利益の算出式は、次のように書き換えることができます。

利益 = 売上高 - ( 変動費 + 固定費 )

3.固定費と変動費の分け方

固定費と変動費を分類する際に使うのが、固変分解といわれる方法です。

(1) 固変分解とは

固変分解(固定費・変動費分解)とは、企業の総コストを「固定費」と「変動費」に分類する手法です。これにより、コスト構造を明確にし、利益計算やコスト削減の戦略を立てることができます。

固変分解を行うことで損益分岐点の計算を行うことができるほか、価格戦略の立案や原価管理の改善に役立ちます。

(2) 固変分解の方法

主に以下の2つの方法があります。

①勘定科目法

勘定科目法とは、経費を勘定科目ごとに固定費と変動費に割り振っていく方法です。実務ではこの方法広く用いられています。

経費の種類によっては、固定費と変動費の両方の要素を含む場合があるため、単純な基準で分けるのが難しい場合があります。判断が難しい勘定科目については、固定費としての性質か、変動費としての性質か、自社にとってどちらの比重が重いかを見て会社が個別に判断することになります。

直感的に分類できる簡便な方法であることがメリットです。

② 回帰分析

過去のデータを多数使用し、総費用と生産量の関係を回帰直線で表し、固定費と変動費を求める方法です。回帰直線は、「 y = ax + b 」( a=変動費率、b=固定費 )の公式で表され、傾きと切片から変動費率と固定費を導き出すことができます。この方法は「最小二乗法」とも呼ばれます。

統計ソフトやエクセルの回帰分析機能を使うことが一般的です。

【手順1】過去の生産量と総費用のデータを収集

【手順2】回帰式「 y = ax + b 」を求める

y[総費用] = a[変動費率]× x[生産量]+ b[固定費]

【手順3】変動費率(a)と固定費(b)を算出

多くのデータを活用できるため、勘定科目法より精度が高いのがメリットです。

デメリットは、統計知識やソフトが必要で計算に手間がかかることです。

4.損益分岐点の計算式

(1) 損益分岐点

損益分岐点は、以下の算式で求められます。

損益分岐点= 固定費 ÷ { 1-( 変動費 ÷ 売上高 ) }

上記の式にある{ 1-( 変動費÷売上高 ) }の部分は「限界利益率」と呼ばれます。

上記の算式を限界利益率に置き換えますと、

損益分岐点= 固定費 ÷ 限界利益率

となります。

(2) 限界利益率

限界利益率とは、売上に対してどれだけの利益(限界利益)が得られるかを示す割合です。

①限界利益の計算式

限界利益 = 売上高 − 変動費

②限界利益率の計算式

限界利益率 = 限界利益 / 売上高

【具体例】

売上:100万円

変動費:60万円

限界利益 = 100万円 – 60万円 = 40万円

限界利益率 = 40万円 / 100万円 = 40%

つまり、売上の40%が固定費の回収や利益に使えるということです。

限界利益率 を求めるには、もう一つ別の計算方法もあります。

変動費率 = 60万円 / 100万円= 60%

ですので、

限界利益率 = 100% - 60% = 40%

となります。

5.損益分岐点の具体例

ここで、下記の例によって損益分岐点を算出してみます。

・売上高:100万円

・固定費:90万円

・変動費:55万円

まず、限界利益率は、下記のようになります。

・限界利益率= 1 - ( 55万円[変動費] ÷ 100万円[売上高] ) = 45%

この限界利益率を使って、損益分岐点売上高を計算すると、下記のようになります。

・損益分岐点売上高= 90万円[固定費] ÷ 45%[限界利益率] = 200万円

この例では、利益=100万円-90万円-55万円=△45万円で、

赤字となっていました。

この会社が、黒字になるためには、最低でも200万円を売り上げる必要があるのです。

6.まとめ

上記の例では、

利益 = 100万円[売上高]-( 90万円[固定費] + 55万円[変動費] )= △45万円

となり、45万円の赤字の状態です。

この企業が、売上高200万円を達成すると、損益がトントンとなり、それ以上の売上を上げると黒字になります。逆に、損益分岐点を下回ると赤字になります。つまり、損益分岐点とは、利益を出すために最低限必要な売上数値といえます。

また、この例では、固定費を45万円にひきさげることで、損益がトントンとなります。

このように、損益分岐点の概念を知っておくと、目標売上の設定や、コスト構造の把握に役立ちます。費用や売上高と利益の関係を理解することで、経営戦略の策定に損益分岐点分析を活用しましょう。